Gli astronomi che utilizzano il James Webb Space Telescope (JWST) hanno rilevato quella che definiscono la “prova più forte finora” di potenziale vita extraterrestre. Le osservazioni dell’esopianeta K2-18b hanno identificato biofirme chimiche – tra cui il dimetil solfuro (DMS) e il dimetil disolfuro (DMDS) – composti che sulla Terra sono prodotti esclusivamente da organismi viventi. Lo studio, condotto dai ricercatori dell’Università di Cambridge, rappresenta un significativo passo avanti nella ricerca della vita oltre il nostro sistema solare.

K2-18b: un mondo “Hycean” con potenziale abitabilità

K2-18b appartiene a una categoria di esopianeti particolarmente intrigante, classificata come mondo “Hycean” – un tipo di pianeta caratterizzato da un’atmosfera ricca di idrogeno e una superficie potenzialmente coperta da vasti oceani d’acqua. Situato a circa 120 anni luce dalla Terra nella costellazione del Leone, questo gigante ha dimensioni considerevoli: un raggio 2,6 volte quello terrestre e una massa 8,6 volte superiore, con una densità di circa 2,67 g/cm³, collocandosi a metà strada tra quella della Terra e quella di Nettuno.

L’esopianeta orbita attorno alla sua stella, una fredda nana rossa denominata K2-18, all’interno della cosiddetta “zona abitabile” – la regione attorno a una stella dove le condizioni potrebbero permettere l’esistenza di acqua liquida sulla superficie di un pianeta. K2-18b completa un’orbita completa ogni 33 giorni terrestri.

Le analisi atmosferiche rivelano la presenza di quantità significative di metano e anidride carbonica, ciascuna rappresentante circa l’1% della composizione atmosferica, con livelli estremamente bassi di ammoniaca. Il pianeta riceve dalla sua stella una radiazione solare paragonabile a quella che la Terra riceve dal Sole, con temperature di superficie stimate tra i -23°C e i 27°C, un intervallo potenzialmente compatibile con forme di vita.

I ricercatori ipotizzano che K2-18b possa essere in rotazione sincrona con la sua stella, il che significherebbe che un lato del pianeta è perennemente illuminato mentre l’altro rimane costantemente al buio. Il suo interno probabilmente contiene un grande mantello di ghiaccio ad alta pressione sotto un’atmosfera dominata dall’idrogeno, con la possibilità di un oceano liquido in superficie.

Le biofirme chimiche che hanno sorpreso gli scienziati

Ciò che rende K2-18b particolarmente interessante è la rilevazione di dimetilsolfuro (DMS) e dimetildisolfuro (DMDS) nella sua atmosfera. Sulla Terra, il DMS è prodotto esclusivamente dalla vita marina, in particolare dal fitoplancton. La scoperta di queste molecole su un esopianeta rappresenta quindi un potenziale indicatore di processi biologici.

Un aspetto sorprendente è la concentrazione di questi composti nell’atmosfera di K2-18b: oltre 10 parti per milione, migliaia di volte superiore ai livelli riscontrati sulla Terra, dove queste sostanze si misurano in parti per miliardo. Questa discrepanza solleva interrogativi sulle possibili differenze nei processi biologici o chimici che potrebbero verificarsi in un ambiente così diverso dal nostro.

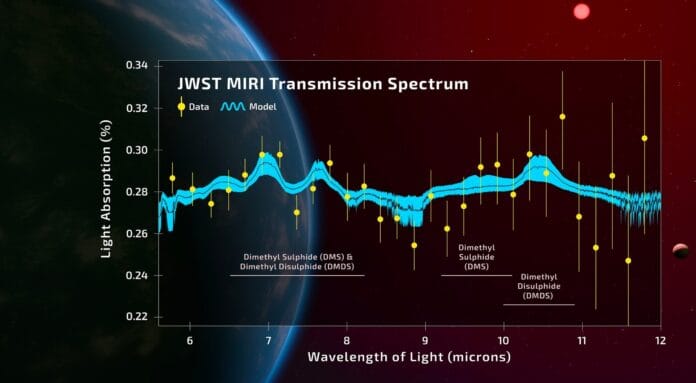

La scoperta non è stata improvvisa. Inizialmente riportata nel 2023 come un’osservazione preliminare, i ricercatori hanno rafforzato la loro tesi nel 2025 utilizzando lo strumento MIRI (Mid-Infrared Instrument) del telescopio Webb. Questo strumento ha fornito osservazioni indipendenti in una gamma di lunghezze d’onda diversa da quella utilizzata nei precedenti studi, senza sovrapposizioni con i dati precedenti. Il segnale di queste biofirme è risultato “forte e chiaro”, secondo i ricercatori, aumentando significativamente l’attendibilità della scoperta.

Tre sigma: la forza statistica della scoperta

In ambito scientifico, la solidità di una scoperta viene spesso misurata attraverso la sua significatività statistica. Nel caso delle biofirme rilevate su K2-18b, la scoperta ha raggiunto un livello di significatività “tre-sigma”, il che significa che esiste solo lo 0,3% di probabilità che le osservazioni siano il risultato del caso.

Questo rappresenta un miglioramento considerevole rispetto alla precedente rilevazione a “due-sigma” (con una probabilità del 5% di occorrenza casuale) riportata negli studi iniziali. Tuttavia, per confermare definitivamente una scoperta di tale portata, la comunità scientifica richiede tipicamente un livello di significatività a “cinque-sigma”, dove la probabilità che l’evento sia frutto del caso scende sotto lo 0,00006%.

Lo statistico Stephen Burgess dell’Università di Cambridge ha fornito un’utile analogia per comprendere questi livelli di significatività: l’attuale risultato a tre-sigma è paragonabile a lanciare una moneta dieci volte e ottenere sempre lo stesso risultato, mentre il livello cinque-sigma equivarrebbe a ottenere il medesimo risultato in venti lanci consecutivi.

Il team di ricerca stima che sarebbero necessarie solo altre 16-24 ore di osservazione con il telescopio Webb per poter potenzialmente raggiungere la soglia dei cinque-sigma nei prossimi anni. Questo approccio cauto alla validazione statistica riflette l’impegno della comunità scientifica verso una rigorosa verifica prima di annunciare ufficialmente la scoperta di tracce di vita extraterrestre.

Un dibattito aperto nella comunità scientifica

Nonostante l’entusiasmo generato da questa scoperta, gli scienziati mantengono un approccio prudente nell’interpretazione dei dati. Nel 2024, il DMS è stato rilevato anche su una cometa priva di vita all’interno del nostro sistema solare, suggerendo la possibilità di vie di produzione non biologiche per questo composto in determinati ambienti.

Il ricercatore principale dello studio, Nikku Madhusudhan, riassume questo atteggiamento di cauto ottimismo: “Considerando tutto ciò che sappiamo su questo pianeta, un mondo Hycean con un oceano brulicante di vita è lo scenario che meglio si adatta ai dati in nostro possesso.”

La scoperta solleva domande fondamentali sulla possibile esistenza di biochimiche alternative in ambienti radicalmente diversi dal nostro. Se confermata, potrebbe indicare che i processi biologici su K2-18b funzionano in modi profondamente differenti rispetto a quelli terrestri, considerando le enormi concentrazioni di DMS e DMDS rilevate.

Le prospettive future: verso una conferma definitiva

Le implicazioni di questa scoperta sono potenzialmente rivoluzionarie per la nostra comprensione dell’universo e del nostro posto in esso. Se confermata, rappresenterebbe la prima evidenza concreta di vita oltre il nostro pianeta.

I ricercatori stanno già pianificando ulteriori osservazioni di K2-18b con il telescopio James Webb per aumentare la significatività statistica dei loro risultati e potenzialmente identificare altre biofirme. Parallelamente, studi comparativi su altri esopianeti simili potrebbero aiutare a contestualizzare questi risultati e a comprendere se K2-18b rappresenta un caso isolato o se mondi simili potrebbero essere comuni nella nostra galassia.

La cautela rimane comunque d’obbligo. La storia dell’astrobiologia è costellata di annunci promettenti seguiti da interpretazioni alternative dei dati. Nel 1996, ad esempio, la NASA annunciò la possibile scoperta di fossili microscopici in un meteorite marziano, un’interpretazione successivamente messa in discussione.

Indipendentemente dall’esito finale di questa ricerca, lo studio di K2-18b dimostra le straordinarie capacità del telescopio James Webb e rappresenta un importante passo avanti nella nostra capacità di studiare mondi distanti alla ricerca delle condizioni necessarie per la vita. La frontiera dell’astrobiologia si sta rapidamente espandendo, portandoci sempre più vicini a rispondere a una delle domande più profonde dell’umanità: siamo soli nell’universo?